Carnevale Sanleuciano

Le mascarate

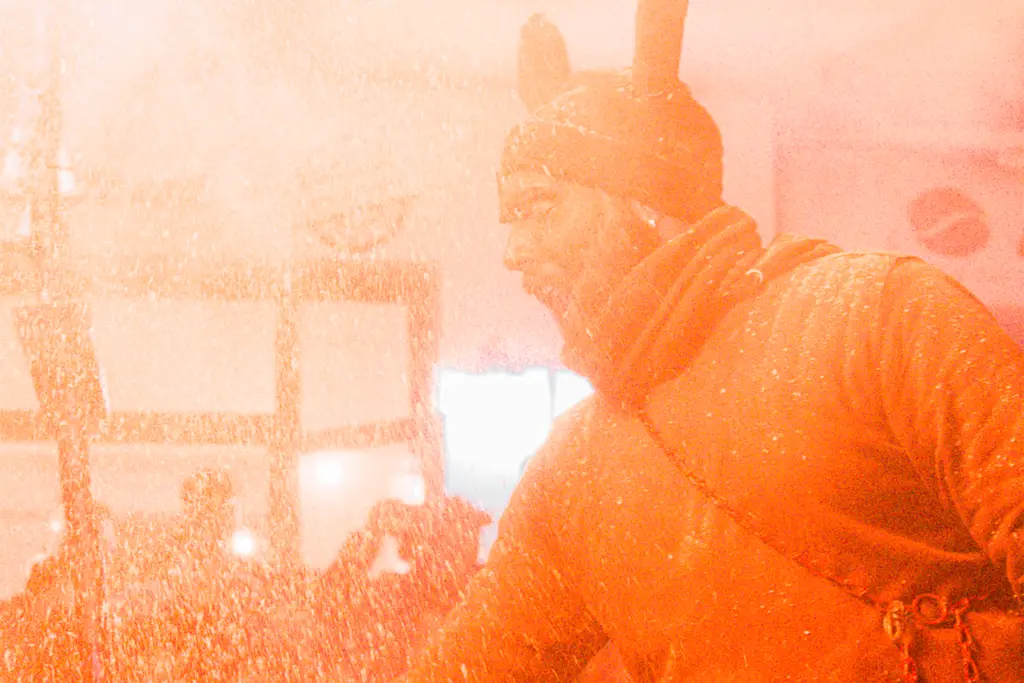

di questa terra illuminata tutta di fiamme, di fuoco e catene

“Si trattava, dunque, di Teatro all’aperto, mobile, nella più pura tradizione che risale al Medioevo, alle Sacre Rappresentazioni italiane, francesi o inglesi, alle Laudi, alle Moralità, ai Misteri e ai Miracoli, agli interludi. I temi di questi drammi erano costituiti da fatti ed eventi della vita di Dio, dei Santi, del Diavolo, della Vergine, da Vizi e Virtù e i Misteri contenevano anche scene con riferimenti ad eventi contemporanei. E le Mascherate sanleuciane conservano, di queste rappresentazioni, elementi significativi. Da questo spaccato sembra apparire proprio la mentalità medievale. Al di sopra degli uomini e di tutti i loro gesti quotidiani sta l’eternità: o l’Inferno o il Paradiso.”

Prof. Erricoberto Pepicelli

il cavalier turchino

Il Cavalier Turchino ha la moglie incinta e lontana e chiede alla Morte quattro mesi di tempo affinché la sua Signora non sia turbata. I temi portanti del dramma sono: la caducità dei beni terreni e il desiderio di immortalità. Il personaggio principale alla fine sta per essere preso dai Diavoli, ma si confessa e si salva dalla dannazione eterna.

I peccati maggiormente evidenziati sono l’usura, la bestemmia, la disubbidienza, lo spregio dei poveri. Pulcinella introduce la rappresentazione, si accattiva il pubblico, condanna l’usura, mostrando di essere il dominatore della scena. La Morte incute timore ed invita il Cavaliere a spogliarsi dei beni terreni ed a riflettere sulla sua condizione. Per salvarsi dalla dannazione eterna dovrà chiedere perdono a Dio. Anche qui appare l’esotico: vengono menzionati Francia, Genova e Montecassino. Questo dramma rappresenta anche la paura dell’io popolare, che vuole esorcizzare alcuni suoi timori e angosce ancestrali.

Il dragone infernale

Pruta, scacciato dal Paradiso con gli altri Angeli, vuole vendicarsi contro il Re cristiano. I due eserciti si scontrano in battaglia e Pruta, avvalendosi dell’aiuto di un drago spaventoso, feroce e vorace, sta per avere la meglio. Ma in soccorso del Re sopraggiunge, provvidenzialmente, il Cavaliere San Martino, il quale sconfigge il dragone e ristabilisce l’ordine naturale.

Oltre al tema della lotta tra il mondo cristiano e quello pagano, tra Dio e gli dei, di particolare rilevanza sono anche i temi dell’amore e della lotta fratricida per il potere. Pulcinella e la moglie Mariantonia ricoprono un ruolo significativo e la mascherata anche in questo dramma, appare con molte delle sue caratteristiche tipiche. Per alcuni aspetti il Dragone Infernale è più simile a I Due Maghi, che non alle altre mascherate sanleuciane.

‘A morte ‘e surrientu

Il Re vuole del tempo per vedere la sua bella e si rivolge a Plutone, dio degli Inferi, perché gli conceda quanto richiesto. Dirà, come nel Faust: A te anima e corpo voglio donare.

Pulcinella, che la tradizione vuole fedele servitore, fa riferimento ad escrementi, è pauroso ed infingardo. Il Monaco cerca di abbindolare Clelia senza riuscirci. Qui rappresenta la corruzione della Chiesa, o meglio di alcuni suoi rappresentanti, talvolta così tanto legati al potere temporale ed alle cose terrene.

‘A zingarella napulitana

Questo dramma si dipana lungo un percorso parallelo: il Mago e Pruta si fronteggiano minacciosi per una inutile lotta per il potere assoluto. Sarà la Zingara a risolvere il duello, alludendo per prima al vero vincitore: Stu dubbio non lo posso dichiarare; ci vuole la mano del Re, nostro Sovrano.

Una potente Regina, un Guerriero valoroso ed una Reginella rapita e ritrovata rendono la trama più elaborata delle altre Mascherate.

I temi che appaiono più evidenti in questo dramma sono: la forza della Magia contro la forza dell’Inferno, la fedeltà, il desiderio di immortalità. Il Bene trionfa sul Male. Gli elementi e i riferimenti geografici – Londra, Egitto, Lombardia – sembrano essere inseriti più per esigenze di rima, per il gusto dell’esotico e sfoggio di cultura che per vera cognizione o significazione particolare nella trama. Anche il personaggio del Turco, che ci riporta ai Saraceni e, comunque, all’Oriente, sa di esotico e di retaggi medievali.

‘u faust

Faust, personaggio storico, alchimista e mago, col suo carattere cinico e scioperato, che non si stancava di meravigliare gli spettatori tedeschi con strane esibizioni e spacconate forzate, sosteneva di essere d’accordo con Satana. Faust sembra racchiudere in sé l’essenza di quasi tutte le mascherate sanleuciane, in questa lotta continua tra il Bene e il Male, il desiderio di conoscenza e del potere illimitato, dell’eterna giovinezza, la sottoscrizione di un patto illimitato, dell’eterna giovinezza, la sottoscrizione di un patto inconsulto ed illegittimo con Satana, per infrangere le leggi della natura che vogliono l’uomo mortale. Faust costituisce uno dei miti più potenti della storia dell’immaginazione umana. Difatti Faust, dopo aver venduta la sua anima, riceve il sapere, la conoscenza assoluta e poteri soprannaturali, riconquista la sua giovinezza e la bella Elena di Troia, conduce una vita nel piacere durante i 24 anni che il contratto gli ha garantito.

Nella mascherata sanleuciana ‘U Faust, tema dominante è sicuramente la Magia, presente in tutte le mascherate, vista come forza che si oppone allo strapotere del diavolo. Faust vende a Satana l’anima ed il corpo per amore: Anima e corpo a te voglio donare purchè giovane mi fai diventare.

Ricorrono pure i temi della ricchezza, della magia, dell’eterna giovinezza, del bene e del male. Trionfa però la giustizia eterna e Faust sarà dannato, Solo Faust rimarrà nelle tue mani grida il Re, mentre i diavoli trascinano Faust con loro. Come nelle altre Mascherate, appare evidente l’essenzialità dell’azione e la mancanza di intreccio. Il mare viene menzionato come elemento esotico e luogo di divertimento.

i due maghi

Cristiani e Saraceni sono impegnati in una lotta senza quartiere. I due schieramenti si avvalgono del potere sovrannaturale di due Maghi: Magogigio e Tuttofuoco. Entrambi evocano i diavoli con scene infernali molto suggestive ma spaventose, con fuoco, fiamme e catene.

Magogigio sostiene i Cristiani e si avvale della straordinaria forza di Rinaldo, uno dei Paladini di Carlo Magno, mentre Tuttofuoco lancia in campo l’altrettanto valoroso guerriero Martuffo a sostegno dei Saraceni. Tuttofuoco è anche in possesso di un tesoro favoloso che fa gola a Magogigio. Con queste vicende sovrumane s’intreccia una bellissima, delicata ma travagliata storia d’amore: la Regina dei Cristiani è disperata perché sua figlia, la principessa Gilda, è stata rapita. Sarà liberata, ma chi la sposerà? Martuffo o Rinaldo? Vincerà Magogigio o Tuttofuoco? I Crisitiani o Saraceni? Il Bene o il Male? Il Paradiso o l’Inferno? La trama è piuttosto complessa ma affascinante, con un finale a sorpresa.

La Zeza

La storia è quella dell’amore tra la figlia di Pulcinella, Cenzolla (o Vicenzolla) con Don Nicola, studente calabrese, le cui nozze sono fortemente contrastate dal padre di lei che teme di essere disonorato, mentre sua moglie Zeza, che è di ben altro avviso, vuole far divertire la figlia “cu’principi, ‘mmilorde, signure o co’ l’abbate”.

Pulcinella sorprende gli innamorati e reagisce violentemente, ma, punito e piegato da Don Nicola, alla fine si rassegna. Anche se si tratta di un testo “popolare”, si affrontano comunque, seppure in chiave grottesca, tematiche universali quali il conflitto tra le generazioni, la ribellione all’autorità paterna – rappresentata da Pulcinella – e la risoluzione dello scontro col matrimonio che, per certi versi, ricompone l’equilibrio familiare.

Mascherata cantata e suonata, a San Leucio nel periodo di Carnevale è uso “cacciare la Zeza” anche in maniera inaspettata nei weekend.

La Pierina

Mascherata diurna che utilizza degli archetipi per raccontare una storia d’amore, d’inganno e anche di conflitto sociale.

È una Mascherata cantata e recitata tra l’italiano e il dialetto sanleuciano, suonata, tra le più belle, che vede la partecipazione di molti personaggi.

Lungo i decenni del ‘900 dello scorso millennio la Mascherata è stata appannaggio di una zona precisa di San Leucio del Sannio, ovvero quella di Vigne-Merici.

Nella commedia dell’arte, Pierina, servetta astuta e vivace, è una maschera che rappresenta un personaggio femminile, spesso associato a figure come Colombina, e ha un ruolo significativo nel contesto delle dinamiche sociali e amorose tipiche di questo genere teatrale.

A San Leucio del Sannio “La Pierina” si sviluppa sul triangolo amoroso Pierina-Costantino-Robertino

I Dodici mesi

È una mascherata che a San Leucio è appannaggio dei più piccoli, ed è l’espressione della vita agricola costruita su un’allegorica personificazione dei mesi dell’anno.

Ogni mese dell’anno è interpretato da un personaggio mascherato, il cui abbigliamento e il cui ruolo richiamano caratteristiche simboliche del mese stesso.

“I Dodici Mesi” altro non è che l’antichissima “Cantata dei mesi”, ed è una mascherata recitata

L’Arrotino

Una mascherata completamente cantata in dialetto sanleuciano, solitamente accompagnata da un organetto o da una fisarmonica, segue le vicende di “Masto ammulatore”, proveniente da Campobasso (chiaro riferimento al paese di Frosolone in Molise).

La mascherata vede l’Arrotino, personaggio “scarpe grosse e cervello fino”, che si posiziona con la sua mola al centro della scena e vede sfilare una serie di personaggi che dovrebbero aggiustare delle forbici. Tutto si conclude con un monito per le vedove!

U Scarpariell

Mascherata dai toni tristi e cupi, cantata in dialetto e suonata, spesso appannaggio dei più piccoli, vede le vicende di un ciabattino che arranca e versa in condizioni di povertà: “lu scarpariello tip tip, semp’ povero e mai ricc’”.